伴随诊断是什么意思?

伴随诊断(CDx)是精准医疗领域体外诊断技术中的一种,可以提供患者针对某一特定治疗药物的治疗反应信息,使患者群确保从该产品中获益,进而提高患者治疗效率,降低治疗开支。

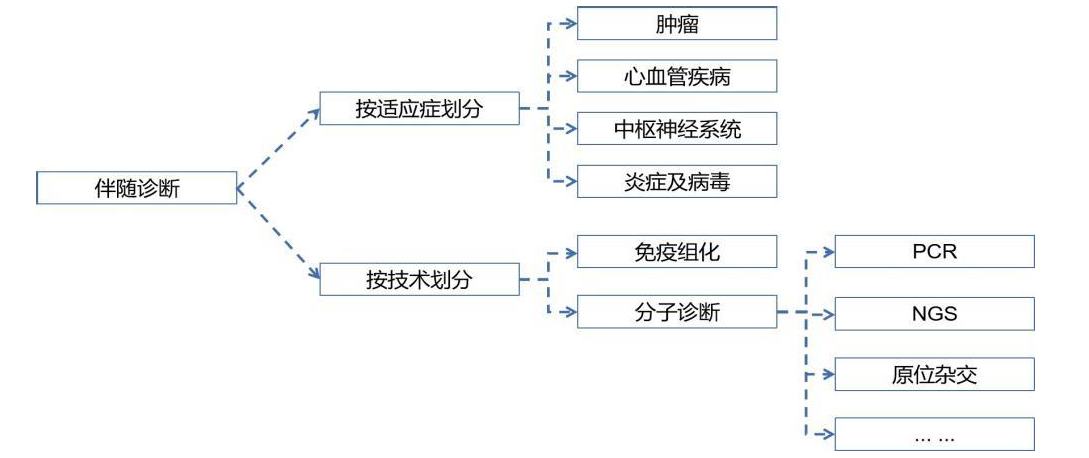

肿瘤伴随诊断就是根据肿瘤患者特质,使用靶向药进行精准治疗,是目前伴随诊断市场最热门的研究领域。在PCR、NGS、FISH 等基因测序技术支持下,分子诊断类型的研究成果和创收增长速度远高于其他方法,在肿瘤伴随诊断领域便主要采用此种技术。

目前,伴随诊断的预测性和选择性受到广大科研人员的关注。诊断伴随在药物开发中有助于设计小样本的临床试验方案,能够以更少的投入获得更明晰的结果。伴随诊断的优势就在于能够为患者筛选出最有效的治疗方案,省下无效治疗的时间和费用,提高患者服药的依从性,显著降低不良反应的发生率,确保药物安全性和疗效。

伴随诊断与补充诊断的区别

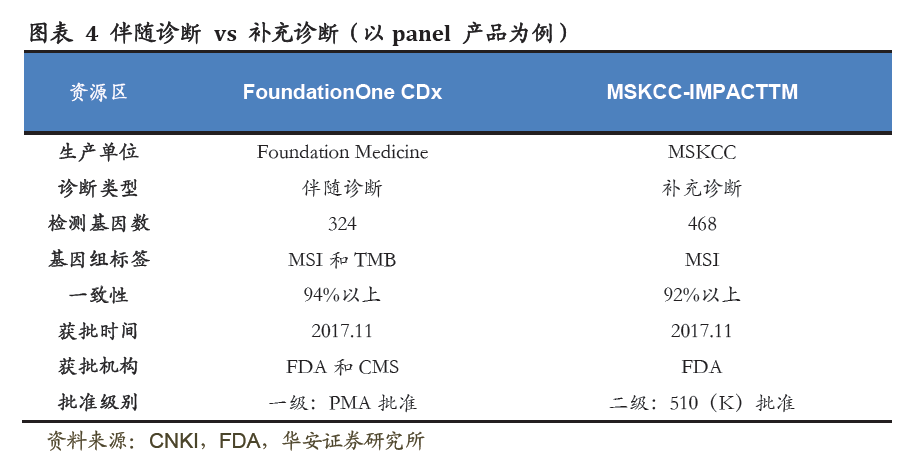

补充诊断( Complementary Diagnostics) 是医学临床实践深入发展的产物。补充诊断能够使用所有伴随诊断使用的技术和方法,而二者差别在于:是否与用药绑定。与用药绑定就是伴随诊断,否则就是补充诊断。

在美国,伴随诊断必须严格按照伴随诊断的合规指南执行,补充诊断则按照510k 法规执行,伴随诊断和补充诊断都是患者在进行治疗前进行的检测,供给患者的疾病情况与身体条件的信息。但是,二者使用性质有一定差异,伴随诊断为必须进行的检测,以决定是否适合使用特定的药物,而补充诊断是选择性的,为治疗方案提供信息和依据,但与用药无关。

伴随诊断的起源与发展

精准医学以个体化诊断与治疗为基础,通过多种检测方法对患者基因组信息进行诊断分析,针对不同患者的特定疾病类型,建立个体化治疗方案。

由于基因突变和特定的靶向药物如单克隆抗体或小分子酪氨酸澈酶抑制剂的治疗反应直接相关,因此基因检测在肿瘤个体化治疗中尤为重要。

美国国家食品药品监督管理局(FDA)和制药企业、设备制造商共同提出“伴随诊断(CD)”也即适合进行靶向治疗的检测。在美国,随着抗肿瘤药物的陆续获批上市,多个伴随诊断试剂也被批准上市。克唑替尼被批准用于治疗晚期ALK阳性NSCLC患者的治疗。随后针对ALK的检测伴随诊断试剂VYSIS

ALK Break Apart FISH Probe被批准应用于临床。

2018年1月,美国FDA宣布批准奥拉帕尼对 BRCA突变的

HER2-转移性乳腺癌患者的新适应症。同时还批准了伴随诊断试剂 BRCA Analysis

CDx,用于筛选适合进行奥拉帕尼治疗的患者。为此美国FDA与2014年7月发布体外伴随诊断指南,建议制造商在开发治疗性药物时,同时开发配套的体外伴随诊断系统(IVDCDx)。

CDx系统可以确保相关治疗药物的安全性和有效性,从而帮助临床医生判断患者接受特定药物治疗时会获益还是面临发生严重副反应的风险。

伴随诊断的主要方法

1、 PCR

检测原理是使用特异性探针,对PCR

产物进行标记跟踪,在线监控反应过程。具有精准度量化、高特异性、高敏感度的优势。也有检测位点单一,仅能测抑制突变等不足之处。主要应用于肿瘤、传染病等早期诊断。

2、 FISH

利用荧光标记的已知序列核酸为探针,与细胞或组织切片中核酸进行杂交,对特定核酸序列进行精准定位。具有敏感度高、特异性好的优势。也有成本高通量低,操作要求高的缺点。主要应用于分子诊断、病毒谱、基因谱。

3、 IHC

利用抗原与抗体特异性结合的原理,通过化学反应,利用编辑抗体的显色剂来显色以确定组织细胞内的抗原。具有经济实惠、快速的优势。也有操作者观察差异大的缺点。主要应用于大量样本检测分析。

4、 NGS

利用碱基互补配对原理,通过采集荧光标记信号或化学反应信号,实现碱基序列的解读。具有高通量、灵敏度高、检测突变形式多样的优势。也有成本高、对数据库要求高的缺点。主要应用于基因图谱、产前筛查,适用范围广。

伴随诊断产业链

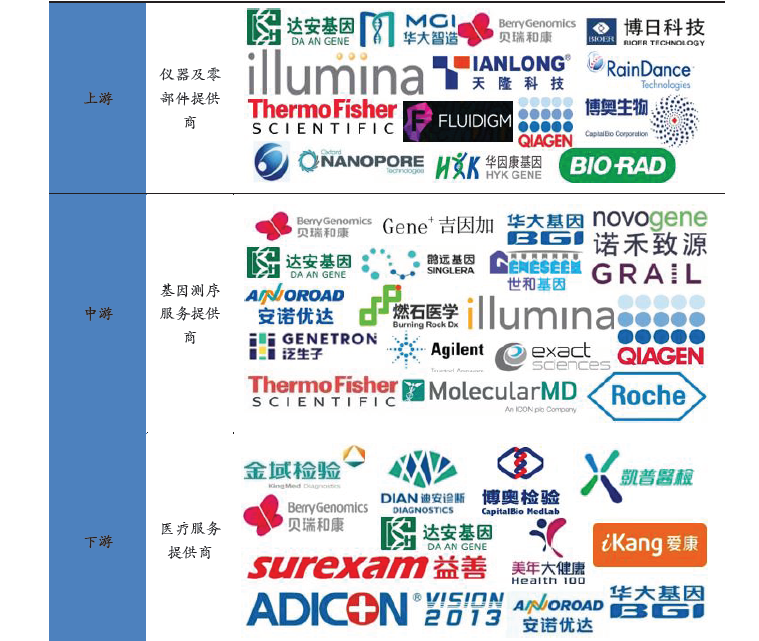

伴随诊断产业链上游是各类仪器及零部件提供商,主要负责为中游的基因测序服务提供商提供测序仪器、相关试剂等硬件支持。

产业链中游是基因测序服务提供商,如华大基因等基因测序公司,负责为下游的医疗服务提供商提供LDT

测试以及IVD

试剂盒的研发。

产业链下游是众多医疗服务提供商,包括有公立各级医院各大民营医疗机构,负责向患者直接提供伴随诊断的医疗服务,进行相关的检测后结果分析。

内容来源:

《【研报】医疗服务行业伴随诊断系列报告之一:政策春风助力发展伴随诊断国产替代进行时-210624(33页).pdf》

推荐阅读:

《【研报】医疗器械行业伴随诊断系列报告之二:核心技术突破不断伴随诊断迎高速发展期-210624(36页).pdf》

《【精选】2021年中国肿瘤伴随诊断行业竞争格局与发展前景分析报告(34页).pdf》

0731-84720580

0731-84720580

商务合作:really158d

商务合作:really158d

友链申请 (QQ):1737380874

友链申请 (QQ):1737380874

微信扫码登录

微信扫码登录