1 TLAC是什么

依据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》,总损失吸收能力(TLAC,Total Loss-absorbing Capacity)是全球系统重要性银行(G-SIBs)在进入处置程序时,能够通过减记或转股的方式吸收银行损失的各类合格工具的总和。监管要求主要包含最低总损失吸收能力、最低杠杆率两项,每家 G-SIBs 的每个处置实体均需满足相关要求。

2 TLAC制定与实施阶段的主要节点

2013年9月G20领导人要求FSB制定当行进入处置阶段时的损失吸收标准

2015年11月《总损失吸收能力条款》发布,确定准则和细则清单

3 TLAC与Basel III的区别

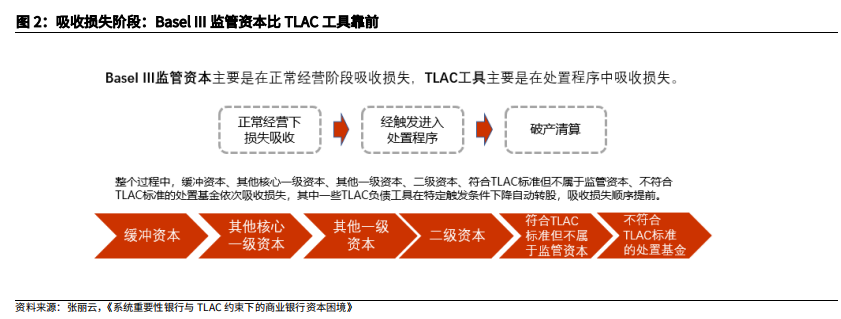

TLAC与Basel III在合格工具构成、最低充足率要求、杠杆率、吸收损失阶段、适用监管对象等方面具有差异性,合格TLAC工具(TLAC-eligible instruments)除 Basel III

认可的受监管资本外,还有符合TLAC要求的非资本债务工具。引入TLAC债务工具后的银行破产偿付顺序为:存款、一般债券、符合TLAC要求的非资本债务工具、二级资本、其他一级资本、核心一级资本。这种清偿顺序安排,使得TLAC债务工具既能体现损失吸收能力,又不会影响到一般债权人的利益。

4 《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》政策要点

2011年以来我国四大行相继入选全球系统重要性银行名单,提升了全球金融领域的影响力。为了更好的加强我国 G-SIBs

抵御风险的能力,强化市场约束,2020年9月30日,央行、银保监会发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),《意见稿》第14条提出在中国境内设立的被认定为全球系统重要性银行的商业银行应满足:外部TLAC风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%;自2028年1月1日起不得低于18%;外部TLAC杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%

2021年10月29日,中国人民银行、银保监会、财政部发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》(简称《办法》),构建我国总损失吸收能力监管体系。《办法》共七章四十一条,以下是《办法》政策要点

(1)明确了总损失吸收能力定义,厘清各类工具的损失吸收顺序:总损失吸收能力是指 G-SIBs

进入处置阶段时,可以通过减记或转股等方式吸收损失的资本和债务工具的总和。外部总损失吸收能力是指 G-SIBs

的处置实体应当持有的损失吸收能力,内部总损失吸收能力是指 G-SIBs 的处置实体向其重要附属公司承诺和分配的损失吸收能力。

外部总损失吸收能力比率包括风险加权比率和杠杆比率,其中:

风险加权比率=(外部总损失吸收能力-扣除项)÷风险加权资产×100%

杠杆比率=(外部总损失吸收能力-扣除项)÷调整后的表内外资产余额×100%

根据《办法》,扣除项包括金融监管规定扣除、G-SIBs 间接或直接持有本行 TLAC非资本债务工具扣除、人民银行认定虚增扣除及 G-SIBs 之间互持 TLAC 非资本债务工具扣除等。

根据国际统一规则,明确了各类外部总损失吸收能力工具的合格标准,进一步理顺了各类工具的损失吸收顺序。

2)建立了总损失吸收能力监管体系,监管要求主要分为三个层次

第一层为最低要求,风险加权比率和杠杆比率应于 2025 年初分别达到 16%、6%,2028 年初分别达到 18%、6.75%;

第二层是在最低要求基础上,应满足相应的缓冲资本监管要求;

第三层是在确有必要的情况下,人民银行、银保监会有权针对单家银行提出更审慎的要求。

3)确定了监管范围和监管主体,明确提出信息披露要求

人民银行、银保监会和财政部依法对我国 G-SIBs 总损失吸收能力情况进行监督检查,并按照法律法规规定和职责分工对总损失吸收能力非资本债务工具的发行进行管理。

外部总损失吸收能力比率应按季度披露;外部总损失吸收能力规模、构成、期限等信息应每半年披露一次;人民银行和银保监会规定的其他披露事项按照要求定期披露。我国

G-SIBs 需自2025 年 1 月 1 日起按照本办法和银保监会有关规定披露外部总损失吸收能力相关信息。

来源:《银行业《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》点评:创新合格TLAC工具推动国内G-SIBs达标-20211103(14页).pdf》

《【研报】银行业基于国际比较视角的TLAC分析:次级金融债或将因TLAC而生-20201013(28页).pdf》

《银行业深度报告:TLAC之下银行资本工具发行需求有多大?-211225(17页).pdf》

0731-84720580

0731-84720580

商务合作:really158d

商务合作:really158d

友链申请 (QQ):1737380874

友链申请 (QQ):1737380874

微信扫码登录

微信扫码登录