PROTAC技术的定义及原理

定义:PROTAC(Proteolysis Targeting Chimera)技术即蛋白降解靶向嵌合体技术,是通过泛素-蛋白酶体系统诱导靶向蛋白降解的一种全新技术。

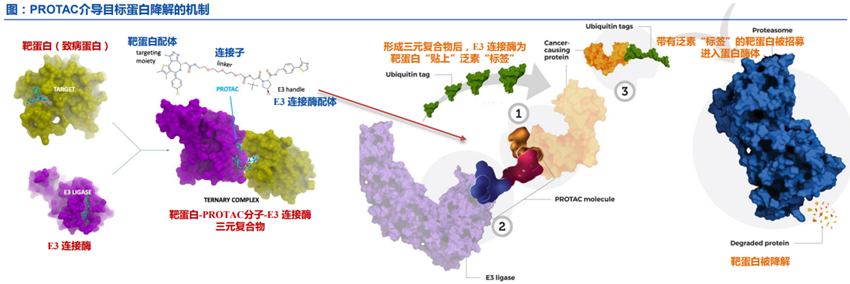

原理:PROTAC分子由E3泛素连接酶配体、靶蛋白配体和连接子Linker这三种元素组成。其中E3泛素连接酶配体负责的是特异性招募E3泛素连接酶;靶蛋白配体主要用于靶向和捕获目标蛋白;Linker则用于结合这两个配体,形成稳定的三元复合物。

由此可见,PROTAC分子能够将E3泛素连接酶募集到靶点蛋白附近,为靶点蛋白“贴上”泛素“标签”。而细胞中打上泛素“标签”的蛋白,将被送入蛋白酶体进行降解。这样,PROTAC分子就能够特异性地促进致病蛋白的降解。

PROTAC技术特点

(1)PROTAC无需与靶蛋白高强度结合,可靶向蛋白范围扩大:与传统抑制剂的“占位驱动”相比,PROTAC只提供结合活性,触发靶蛋白与E3连接酶结合从而引发降解,属于“事件驱动”。药物无需直接抑制目标蛋白的功能活性,也不需要与目标蛋白长时间和高强度的结合。利用PROTAC技术,理论上只要靶蛋白上有裂缝、缺口等可以提供短暂“着力点”。并且,PROTAC引发靶蛋白降解后即可从复合物中解离,并进入下一个催化循环,药物作用效率高。

(2)PROTAC克服靶点耐药力明确:耐药突变一直是肿瘤治疗领域中没有突破性进展的领域,但通过研究PROTAC发现,从理论上讲,耐药突变型可用同一个PROTAC分子降解,对该靶点后续可能产生的耐药突变也有治疗作用,从而有潜力解决由于靶蛋白突变引起的临床患者耐药问题。

(3)PROTAC有望实现低剂量、低频次用药:PROTAC引发靶蛋白降解后,能够从复合物中解离,并进入下一个催化循环,药物作用效率高,可快速将细胞内靶蛋白降解。

且细胞内蛋白质合成速度较为缓慢,即便经过代谢后PROTAC在体内清除,细胞仍需要较长时间将靶蛋白恢复至发挥生理作用的水平,能够延长药物作用的时间。

因此PROTAC有望在低剂量、低频次用药的情况下实现持久疗效。

PROTAC技术局限性

PROTAC技术优势明确,但仍存在诸多限制性因素,技术上有很大升级空间,研发壁垒较高。

(1)PROTAC分子由三部分组成,不可避免地导致相对分子质量过大,目前报道的PROTAC的分子量大都在700以上,这打破了Lipinski“类药五规则”中“小分子药物分子量小于500”的条件。以Arvinas的两款PROTAC分子为例,其分子质量均超过700,而相对应的传统小分子抑制剂分子量都低于500。

PROTAC药物实现胞内蛋白的降解必须穿过细胞膜进入胞内;但相比于传统小分子抑制剂,PROTAC更大的分子量往往伴随有限的水溶性和细胞渗透性。PK是大多数PROTAC小分子药物开发过程中需突破的障碍。

(2)PROTAC的作用依赖于特定的E3连接酶亚基,特定E3连接酶的表达量限制了PROTAC在不同细胞类型中的应用。对特定E3连接酶亚基的依赖也可能导致较长时间PROTAC药物治疗后的肿瘤细胞耐药。

本文由@AG 发布于三个皮匠报告网站,未经授权禁止转载

更多医药行业知识,敬请关注三个皮匠报告行业知识栏目。

参考资料

《医药行业创新药系列研究:PROTAC蓄势待发蛋白降解百花齐放-211224(50页).pdf》

推荐阅读

《医疗健康行业新冠小分子药物研究进展更新:持续关注国产药物临床进展-220411(31页).pdf》

《【研报】医药行业:小分子药物研发是否面临瓶颈?新型药物筛选研发平台梳理-20200701[63页].pdf》

0731-84720580

0731-84720580

商务合作:really158d

商务合作:really158d

友链申请 (QQ):1737380874

友链申请 (QQ):1737380874

微信扫码登录

微信扫码登录