一、什么是数字养老?

数字养老是一种新型的老龄社会数字化治理模式,基于以物联网、云计算、大数据等新兴技术,在机构、居家、社区养老等等领域,对传统的养老服务进行重构和赋能。数字养老在养老服务各类场景基础上,为老年人提供全面、方便且快捷的养老服务,统筹抓好底线民生、基本民生和质量民生,提高老年人的生活品质。

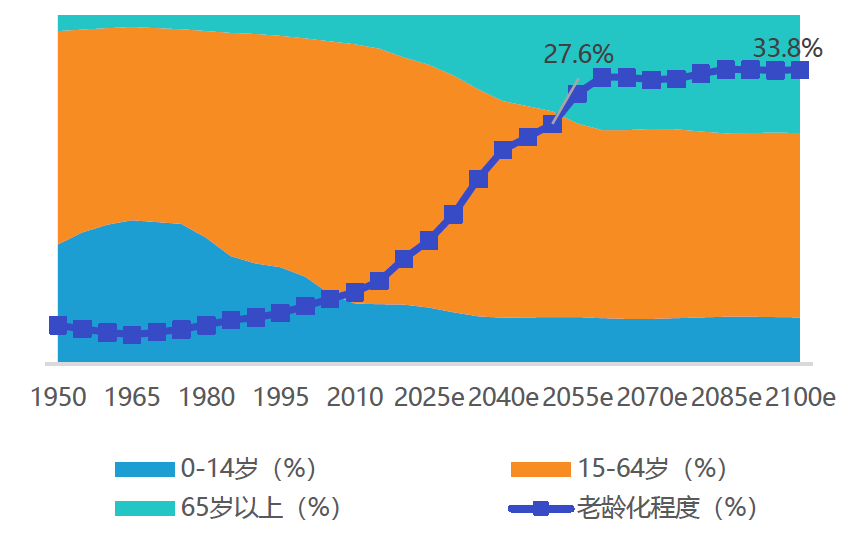

从全球形势来看,根据联合国的《世界人口趋势报告》,预计2050年全球人口将会达到98亿,其中65岁以上的老年人口将超过15亿,占总人口的16%。而在全球范围内,到2060年劳动人口(15至64岁)将减少约10%。

在我国,根据第七次人口普查数据,我国60岁以上老年人口总量达到了2.64亿人,在过去10年间增加了8600万人,占比高达18.70%;65岁以上人口1.91亿人,占比达13.5%,预计到2025年这一比例将会升到14.2%。

随着这些年我国老年抚养比逐年上升,到2019年已达19.6%。高抚养比之下,年轻人的压力与日俱增,空巢老人的比例不断攀升,老年人的照料问题成为社会热点话题,老龄人口的“医与养”日益引发社会和国家关注。

二、数字化养老的发展历史

1、2012-2013年:萌芽期

2012年,国家老龄办首先提出了“智能化养老”这一理念,鼓励各单位开展有关智慧养老的实践探索;2013年,国务院发布《关于加快发展养老服务亚的若干建议》,成立“全国智能化养老专家委员会”。

2、2014-2015年:探索期

2014年,国家民政部发布通知,要求在全国7家养老机构开展国家智能养老物联网应用示范工程试点工作。

2015年,国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中明确指出,要“促进智慧健康养老产业发展”。

3、2016-2018年:快速发展期

2016年,工信部、国家卫健委和民政部三部门联合召开信息技术和健康养老融合发展论坛,发布《智慧健康养老产业发展白皮书》;2017年,国家出台《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》;

2018年,国家发布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》等政策。

4、2019年-至今:深度推广期

2019年,工信部、民政部、国家卫健委联合主办了第二届智慧健康养老产业发展大会,提出“发展智慧健康养老产业为应对人口老龄化提供了有力的科技支撑”,再次明确智慧养老相关产业政策及智慧养老发展路径;2021年工信部、民政部、国家卫健委三部门联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》,进一步推动智慧健康养老产业发展,智慧养老产业进入深度推广期。

三、数字养老存在的问题

尽管目前,从国家到省市层面已经制订了养老行业标准体系,但是在数字养老政策标准体系建设、数字养老服务适配效能、数字养老生态治理能力以及数字养老风险控制机制等方面仍然存在诸多亟待解决的问题,养老服务市场长期、有序、健康的发展带来一定困难。

1、数字养老标准体系尚不完善

我国对于传统养老体系的建设已经日益成熟,数字养老作为新兴产业,还缺乏统一的数字养老产品、服务等标准。

目前全国尚未形成关于数字养老的统一的行业标准和服务规范。现行的文件制度多为建设性或指导性的意见,更多关注的是服务内容,而在准入资质、质量监管、风险预防、纠纷处理等方面缺乏具体的说明和操作标准,从而致使整个行业内部失序、混乱。

2、数字养老服务适配效能有待提升

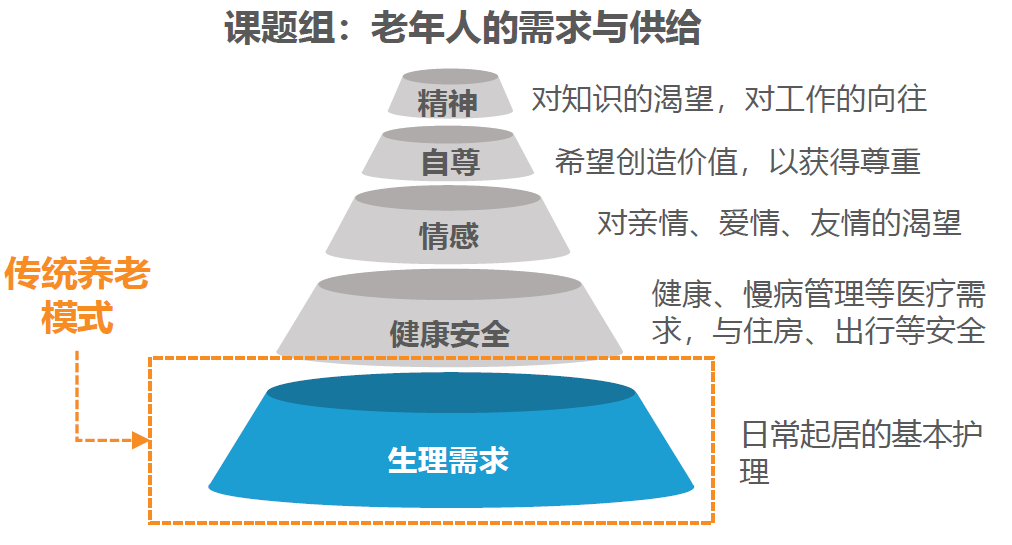

当前数字养老服务与技术结合度普遍较低,很多数字养老服务仍在数据监测阶段,供需存在错位。数字养老产品在设计初期有没有充分考虑老年人的身心特点和需现实需求。探索各类企业间的协同方式也有助于提升效能。

虽然通过科技赋能后,养老服务能力有所提升,但养老服务与产品的供给与需求之间仍存在脱节、不匹配,当前科技赋能后的养老服务及产品的供给不能够满足需求,同时老年人的需求也不能够与供给相适应。

四、数字养老发展意义

1、现有养老服务供需矛盾依然存在

长期以来,我国养老形成“9073”格局,未来仍将侧重“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的养老模式;与庞大的老年人口基数和多元化的养老服务需求相比,现有养老服务机构及设施分布不均、服务供给社会化程度不高、从业人员专业性欠缺,服务质量和可及性还有待提升。

课题组:老年人的需求与供给

2、“数字养老”崛起为养老服务注入新动能

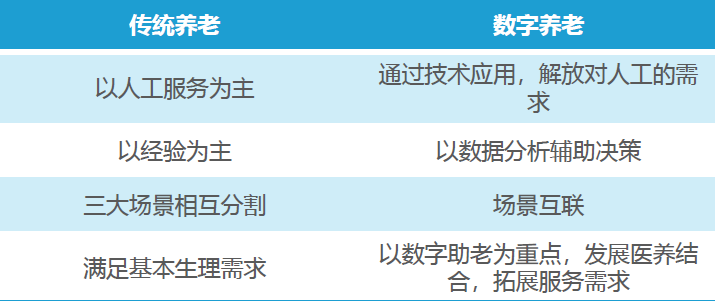

数字养老结合"大数据+云计算+物联网+移动互联"技术,以居家社区场景为重点提供数字赋能,提升机构、居家、社区养老的专业性、便利性、可及性和安全性,推动服务降本、提质、增效,为养老服务注入新的动能和温度。

课题组:传统养老与数字养老对比

内容来源:

《亿欧智库:上海市长宁区数字养老研究报告(39页).pdf》

推荐阅读:

《2021年美国及日本养老政策与中国第三支柱养老金前景分析报告(43页).pdf》

0731-84720580

0731-84720580

商务合作:really158d

商务合作:really158d

友链申请 (QQ):1737380874

友链申请 (QQ):1737380874

微信扫码登录

微信扫码登录